2024.07.18

2024.07.18

浏览量:

浏览量:

引言

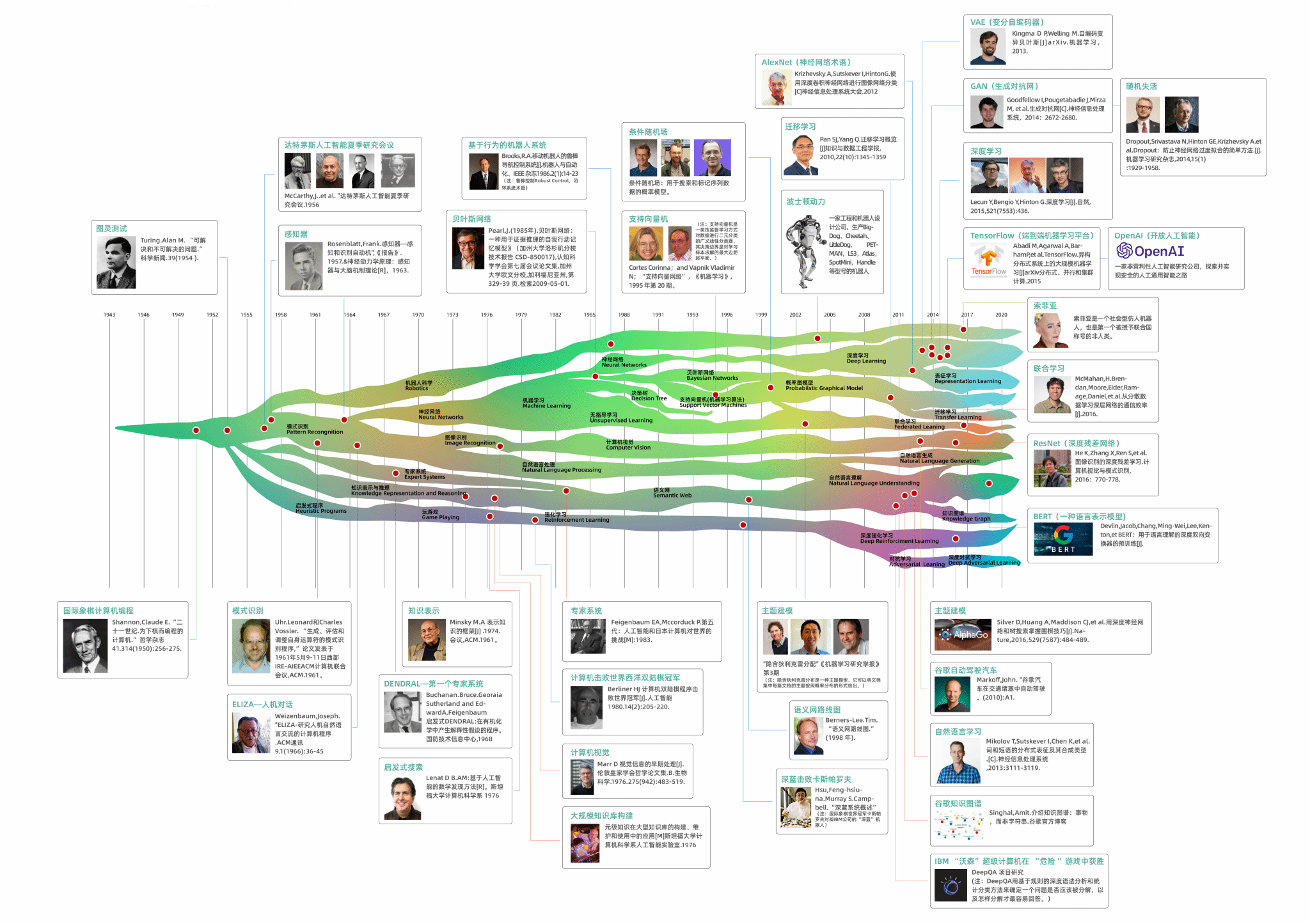

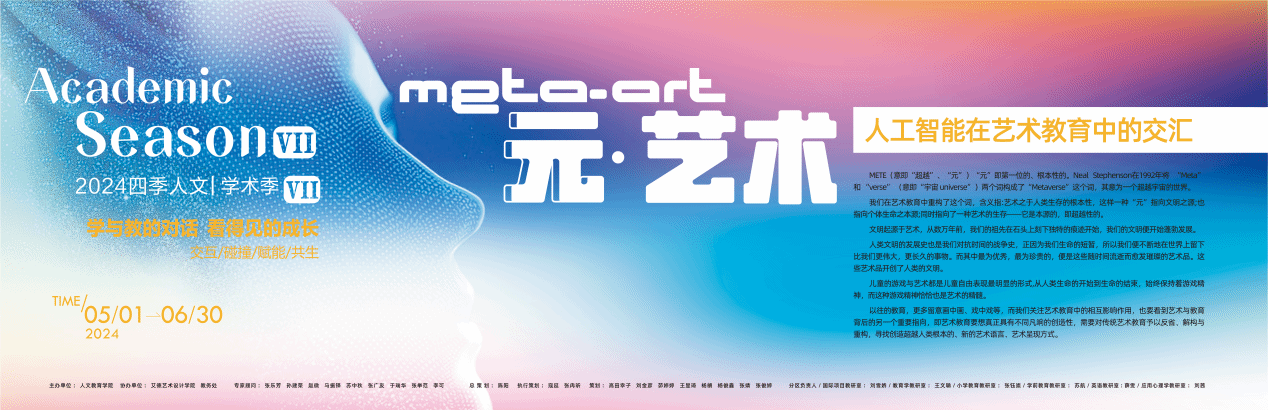

在科技飞速发展的今天,人工智能(AI)正深刻影响并重塑艺术教育领域。西安欧亚学院教育学专业借“2024学术季”契机,推出“元·艺术(META-ART)”展览,展示AI技术在教育学专业儿童视觉艺术教育和公共教育服务方向的创新应用与阶段性成果。本展览旨在客观呈现AI技术如何提升艺术教育效率、激发创意潜能,并探讨其在未来艺术教育中的无限可能。

2024年6月5日下午,人文教育学院“四季人文·学术季”正式开幕,今年教育学专业的主题为“元·艺术(META-ART)——人工智能在艺术教育中的交汇”,集中展示了学生在智能学习、创意激发和作品实现三个层面的学习成效。

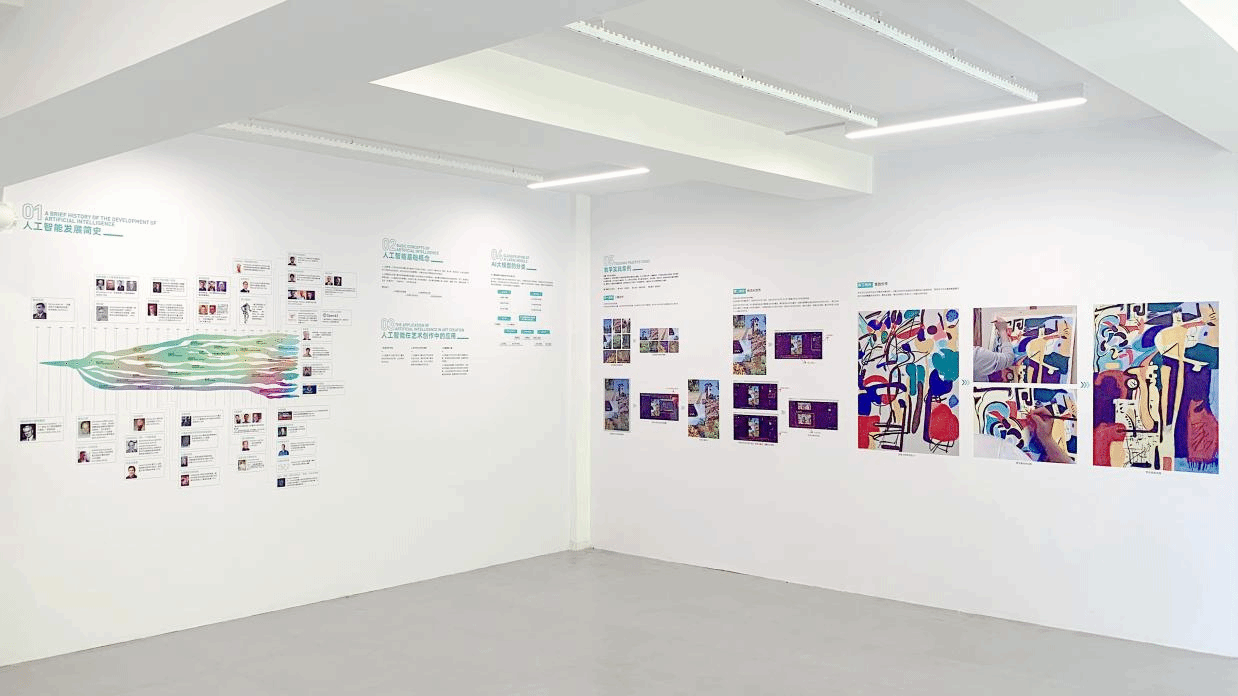

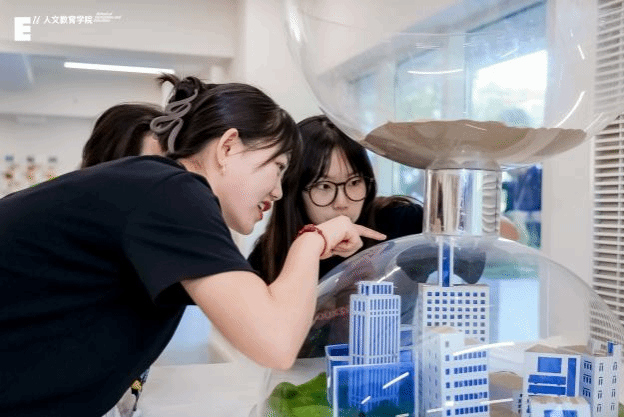

展览内容涵盖儿童视觉艺术课题作品、公共教育服务场景搭建以及学术海报,旨在直观呈现理论教育与实践应用、艺术创意与科学技术的融合。活动现场汇聚了教育领域的多位专家、小学校长、博物馆资深研究员及校外艺术教育机构的管理者,他们与师生共同就AI技术在艺术教育领域的创新应用进行了深入交流与探讨。此次活动不仅促进了实质性的教育对话,还帮助学生直观地看到自己在教育和教学方面的成长和进步。

AI辅助的色彩课程教学:

《色彩基础》课程专注于色彩的形式与实践,以培养学生的色彩表现能力。在本学期的课程中,艺术实践基础课程组教师利用人工智能技术赋能教学,引导学生探索艺术创作新形式。以“色彩的色调表现”课题为例,整个课程分为三部分:

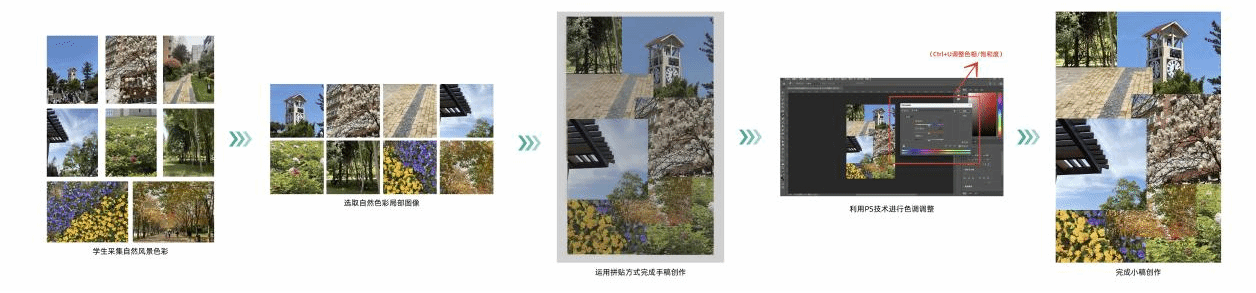

1. 小稿创作

自然界中的色彩色调探索:

学生通过自然风景色彩采集,选取自然色彩的局部图像,运用拼贴的方式完成手稿创作,再利用 PS技术进行色调调整后完成小稿创作。

2. 利用AI 创作

利用 Al进行色彩作品创作探索:

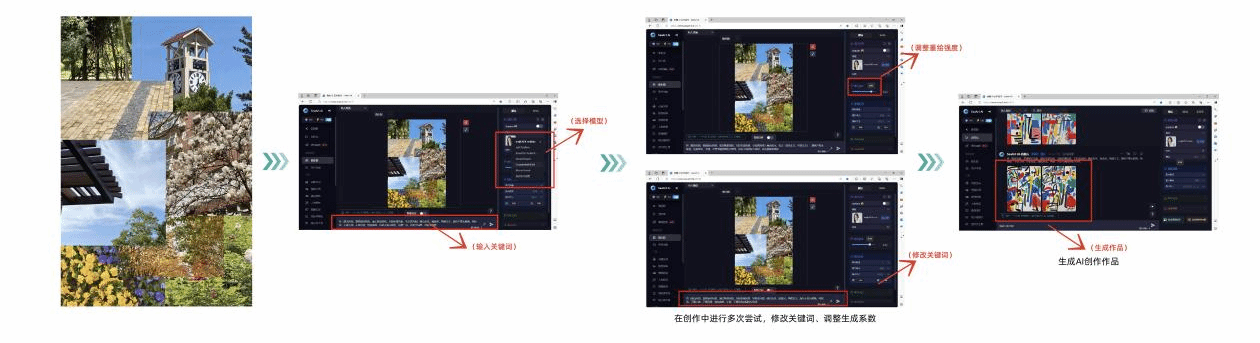

结合前期艺术史课程学习,回顾艺术史中各个流派,选取艺术史中五位艺术大师了解每位艺术大师的绘画风格。

结合艺术史中各个流派,在 AI系统里选取自己想要表达的创作模型。撰写提供给 AI的关键词(关键词里需要包涵所选取的五位艺术大师),将已完成的的小稿倒入 AI系统输入创作的关键词汇,利用图生图的方式进行AI创作。再创作中进行多次尝试,修改关键词、调整生成系数,每位同学至少生成15—20幅AI创作作品。

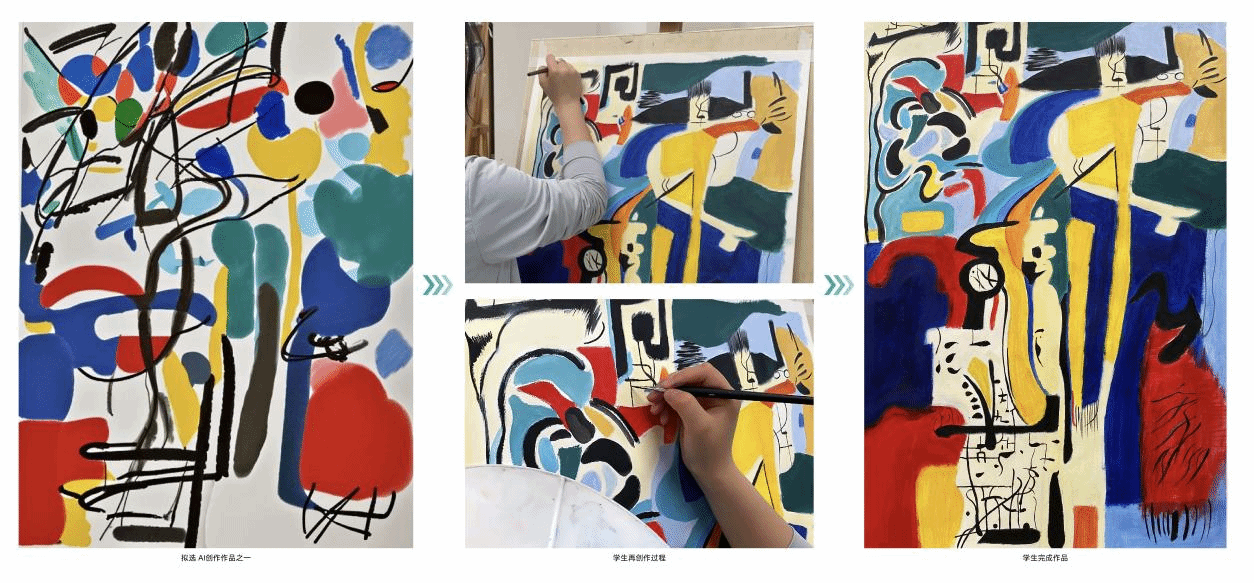

3. 绘画实践创作

学生在已生成的作品中与教师沟通选取1—2幅AI作品作为实践创作的载体进行实践创作,再创作中可以根据课题要求进行主观调整最终完成创作。

科技与材料的融合:

《综合媒介实践》课程专注于引导学生探索艺术媒介的多样性与表现潜力。课程中融入生成式人工智能(Open AI)技术,旨在使学生深入理解并实践AI在艺术创作中的实际应用,从而拓宽传统和现代艺术表达的边界,挖掘这些工具在视觉艺术中的创新应用。

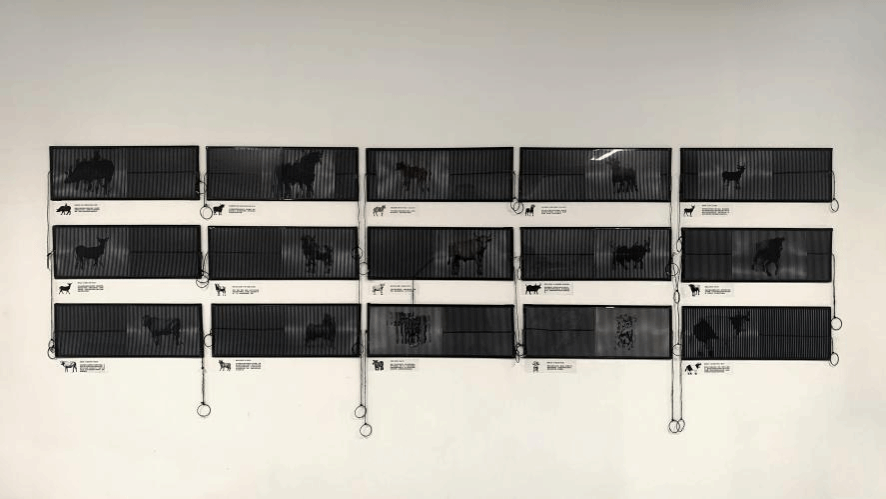

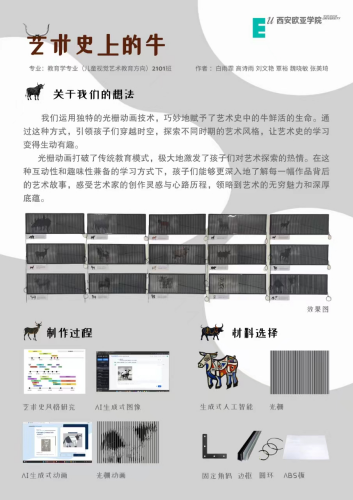

1. 作品:艺术史上的牛

该作品运用独特的光栅动画技术,巧妙地赋予了艺术史中的牛鲜活的生命。通过这种方式,引领孩子们穿越时空,探索不同时期的艺术风格,让艺术史的学习变得生动有趣。

光栅动画打破了传统教育模式,极大地激发了孩子们对艺术探索的热情。在这种互动性和趣味性兼备的学习方式下,孩子们能够更深入地了解每一幅作品背后的艺术故事,感受艺术家的创作灵感与心路历程,领略到艺术的无穷魅力和深厚底蕴。

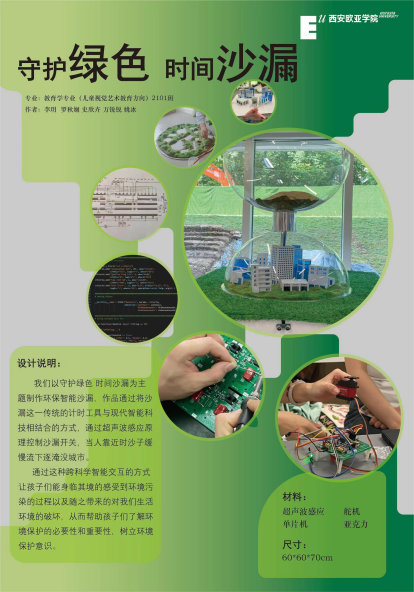

2. 作品:守护绿色、时间沙漏

该作品以守护绿色、时间沙漏为主题制作环保智能沙漏,作品通过将沙漏这一传统的计时工具与现代智能科技相结合的方式,通过超声波感应原理控制沙漏开关,当人靠近时沙子缓慢流下逐淹没城市。

通过这种跨科学智能交互的方式,让孩子们能身临其境的感受到环境污染的过程以及随之带来的对我们生活环境的破坏,从而帮助孩子们了解环境保护的必要性和重要性,树立环境保护意识。

3. 作品:Light·光

该作品以光作切入点,通过金属框架和铝膜的结合,打造出一个城市模型,强烈的灯光代表城市里影响儿童成长的不利因素(城市喧器家长的内卷、过度保护、教育过度等),极光代表“自然”(可以是大自然,也可以是自然而然的生长)的力量。通过科技与艺术的融合,展现儿童教育应给儿童以充分的自由,顺其本性,尊其个性让儿童遵循自然律性发展,教育才会自然发生。

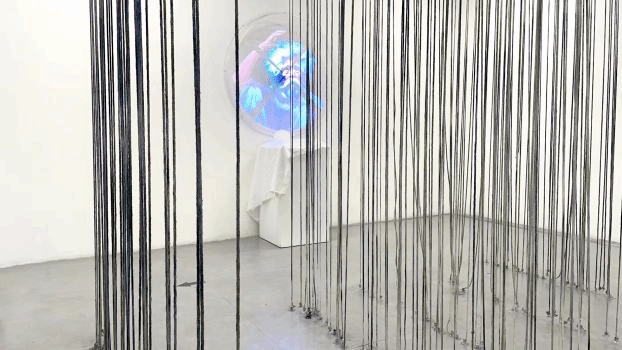

4. 作品:柯罗诺斯——古希腊掌管时间的神

该作品通过这个作品对"时间"进行深入探讨:首先,运用先进的全息投影技术,创造一个与时间之神柯罗诺斯的对话场景。儿童可以通过与人工智能的互动,获取时间的知识和见解。

其次,我们打造了一个关于时间线的场景,儿童在探索这个场景时,可以自由选择不同的路线,感受时间在个体生命中留下的痕迹以及体验时间流逝的不同维度。这样的设计旨在通过视觉和体验的多重互动,引导儿童深入思考时间的线性本质。

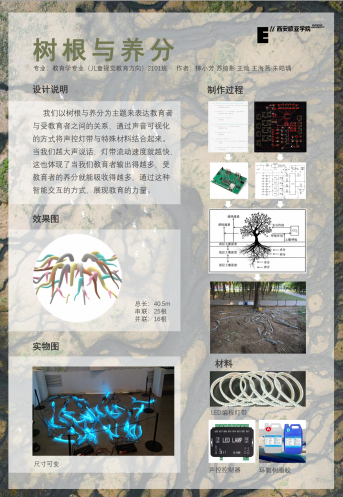

5. 作品:树根与养分

该作品以树根与养分为主题来表达教育者与受教育者之间的关系,通过声音可视化的方式将声控灯带与特殊材料结合起来。当我们越大声说话,灯带流动速度就越快,这也体现了当我们教育者输出得越多,受教育者的养分就能吸收得越多,通过这种智能交互的方式,展现教育的力量。

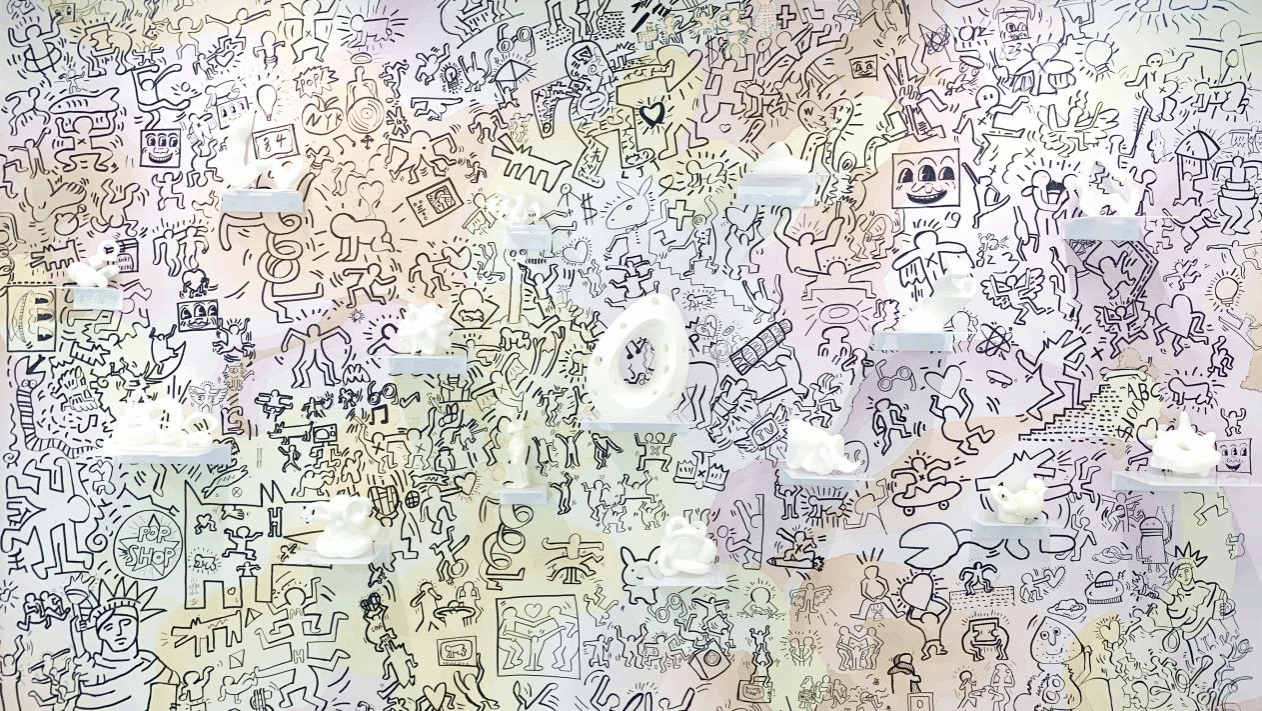

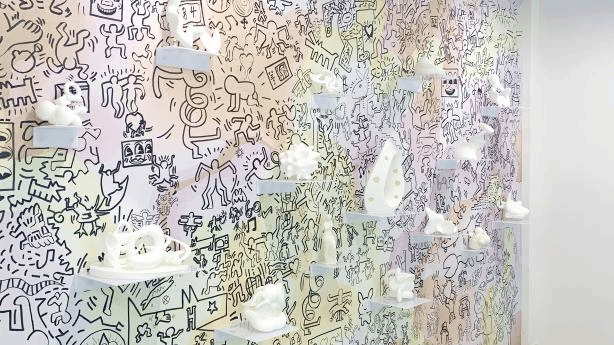

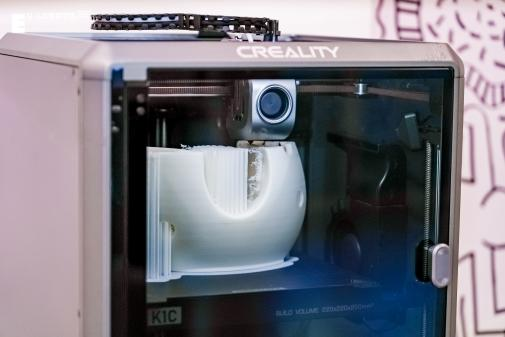

3D建模及打印

在综合媒介实践课程中,学生们通过3D建模深入探索三维空间的概念和技术。在计算机软件中构建模型,学习如何将复杂的几何形状和设计理念转化为三维数字对象,并结合实践项目来加深理解。

此外,通过实际打印出来的3D模型,学生们能够实时反思和优化自己的设计,这种从设计到实物的转换极大地丰富了他们的学习体验和创造力。这种教学方式有效地桥接了理论与实践,使学生们在创新与实用技术之间找到了平衡。

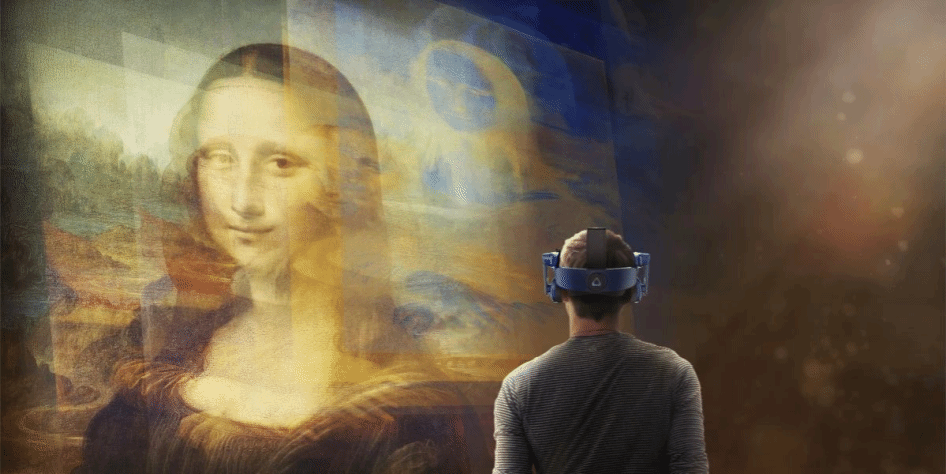

VR学习体验

我们利用VR虚拟现实技术,为学生们带来一种全新的艺术学习体验。以《蒙娜丽莎》为例,学生们不仅能够看到这幅举世闻名的画作,还能通过VR设备,仿佛置身于卢浮宫博物馆前的展厅中。在虚拟现实的环境中,他们可以从各个角度和不同的距离观察画作,甚至能走进画中,近距离感受达·芬奇细腻的笔触和层次丰富的色彩。

此外,还结合了互动元素,通过虚拟导游提供的讲解,学生们可以了解到《蒙娜丽莎》背后的历史故事、艺术价值及其在艺术史中的地位。虚拟现实技术使得艺术教育变得更加直观和引人入胜,帮助学生们以全新的视角理解艺术作品的深层意义。通过这种沉浸式学习方式,学生们不仅增长知识,更能激发他们对艺术的热情和探索欲。展示了技术如何在教育中发挥创新作用,为传统艺术史教学带来革命性的改变。

理论与实践结合:儿童艺术课题设计

《儿童艺术课题设计》旨在培养学生的创意思维、艺术表达和教育理念。这门课程不仅教授绘画和叙事技巧,更强调如何通过故事对儿童进行积极的心理和情感教育。学生们将学习如何将复杂的主题简化成适合儿童理解的故事,并通过绘本传达教育意义,如友情、勇气、多样性和包容性。在本次展览中共展出三年级27名学生的绘本作品。

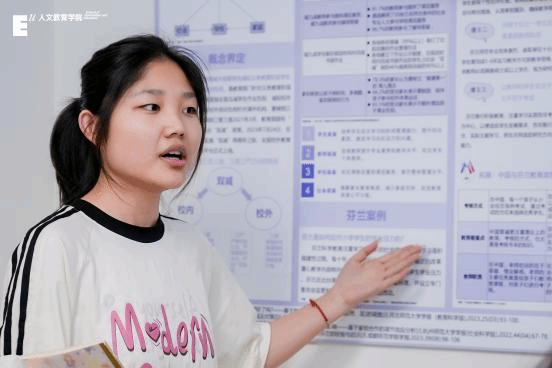

与教育对话:国际基础教育比较

《国际基础教育比较》这门课程旨在引导学生以国际化视野分析教育现象,初步建立全面、理性分析问题的意识。课程目标为“帮助学生识记比较教育研究的基本概念和方法、理解比较教育研究的重要及热点问题、运用各国先进教育经验发现现存问题、引导学生以国际化的视野分析教育现象和问题'这四个层次,从而初步建立“现象一原因一解决对策”的认知模型,对教育现象及问题做出较为全面理性的比较和深层原因分析。

学生在项目式学习的过程中,运用比较教育的视角,查阅文献的方法,合作探究的方式,对国际教育基础案例进行分析比较。通过借鉴各国基础教育实践的经验,反思教育与社会、时代背景的共生关系抽丝剥茧,明辨基础教育的本源和初心。

与实践对话:公共教育服务的跨学科设计

《科学活动与技能训练I》是教育学专业(公共教育服务方向)的一门专业教育课程。课程坚持以立德树人为导向,以创新教育、人本主义为核心理念,旨在通过活动设计、项目式学习等方式,使学生充分认识科学活动的特点,并具备相应的活动设计、动手操作和指导能力。

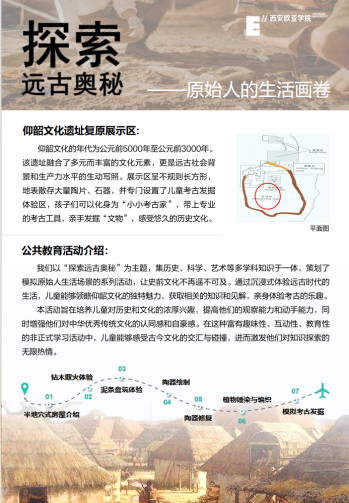

此次的项目式学习成果融合了科学、历史和艺术等三个领域,学生围绕“植物生态系统的构建”“跨世代考古遗址的复原”两大主题多元、立体化设计公共教育活动,充分彰显出学生跨学科融合的设计和实践能力。

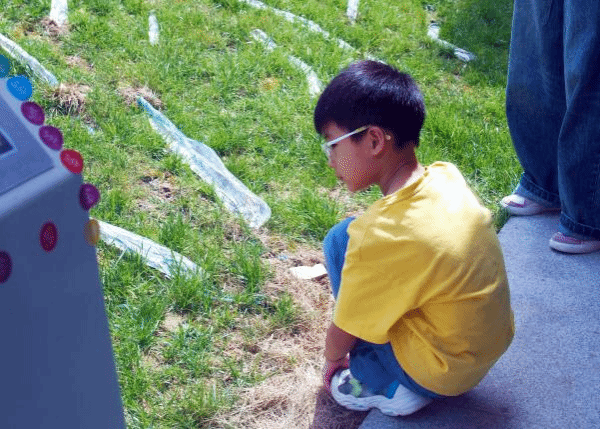

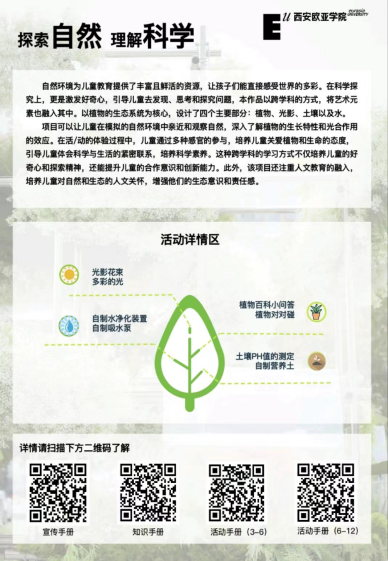

植物生态系统的构建——“探索自然、理解科学”

自然环境为儿童教育提供了丰富且鲜活的资源,让孩子们能直接感受世界的多彩。在科学探究上,更是激发好奇心,引导儿童去发现、思考和探究问题,本作品以跨学科的方式,将艺术元素也融入其中。以植物的生态系统为核心,设计了四个主要部分:植物、光影、土壤以及水。

项目可以让儿童在模拟的自然环境中亲近和观察自然,深入了解植物的生长特性和光合作用的效应。在活动的体验过程中,儿童通过多种感官的参与,培养儿童关爱植物和生命的态度,引导儿童体会科学与生活的紧密联系,培养科学素养。这种跨学科的学习方式不仅培养儿童的好奇心和探索精神,还能提升儿童的合作意识和创新能力。此外,该项目还注重人文教育的融入,培养儿童对自然和生态的人文关怀,增强他们的生态意识和责任感。

公教活动体验——植物拓印

植物生态系统的构建——“探索自然、理解科学”

项目以模拟原始人生活场景的系列活动入手,包括钻木取火、陶器制作、绘制及修复、植物锤染、模拟考古等,让史前文化不再遥不可及。通过沉浸式体验远古时代的生活,儿童能够领略仰韶文化的独特魅力,获取相关的知识和见解,亲身体验考古的乐趣,由此培养儿童对历史和文化的浓厚兴趣,提高他们的观察能力和动手能力,同时增强他们对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。在这种富有趣味性、互动性、教育性的非正式学习活动中,儿童能够感受古今文化的交汇与碰撞,激发他们对知识探索的无限热情。

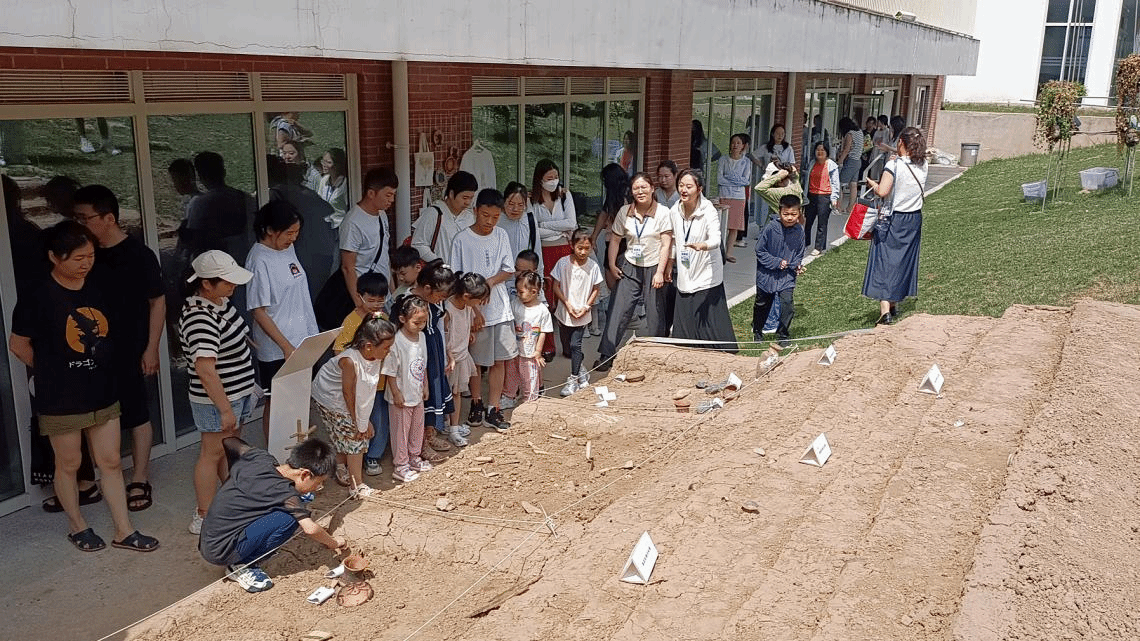

活动现场

公教活动体验——钻木取火

公教活动体验——考古体验

结语

我们始终坚持“以学生为中心”的教育理念,坚持以学生发展为中心、以学生学习为中心、以学习效果为中心。但是近年来,随着人工智能技术的深入融合,整个教育领域正经历一场深刻的革新。基于此,我们紧密跟随时代发展的步伐,在坚守教育本质和原则的同时,不断探索和尝试新的教育理念和方法,以推动我院教育学专业教育的改革和发展。

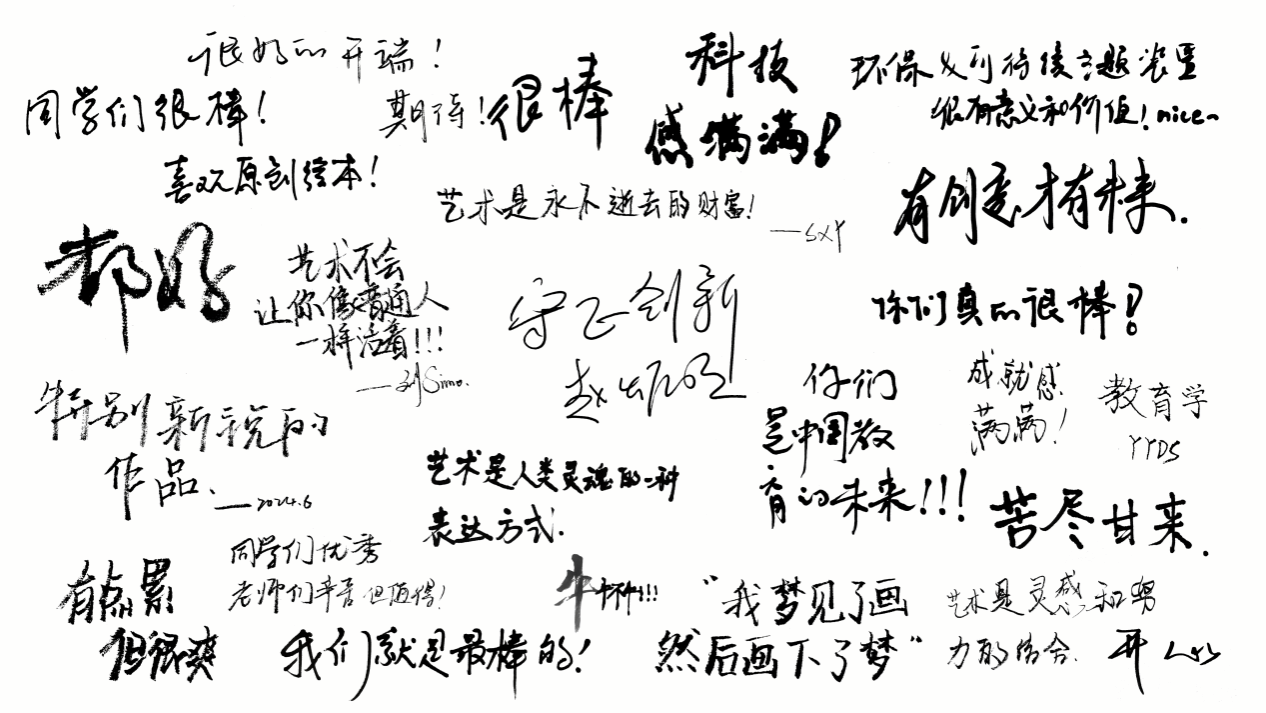

华中科技大学教科院教授,中国高等教育研究会院校研究专业委员会副主任,西安欧亚学院高级顾问、教师发展中心主任赵炬明教授在参观完此次展览后,评价道:人文教育学院教育学专业在本科教育教学中的改革做到了“守正创新”。这不仅是对我们既有成效的认可,更是对未来探索方向的鼓励与期许。

我们诚邀您在右下角“写留言”的留言板分享您的见解和建议!