2025.09.17

2025.09.17

浏览量:

浏览量:

前言:

9月12日,继人文教育学院第二届“启思”青年教师课堂教学比赛决赛之后,教育学专业的Alexey博士组织学院全体教师进行了一场别开生面的教学工作坊学习,Alexey博士以《教师之眼:打磨我们的课堂》为主题,带领老师们从观察、反思、教学实践的角度,思考讨论了什么是以学生为中心的课堂教学。此次工作坊,打开了老师们的课堂教学观察视角,老师们进一步理解了以学生为中心的课堂教学应当是什么样的,以下是刘念老师的优秀学习体会。

在体验与反思中深化对“以学生为中心”的理解

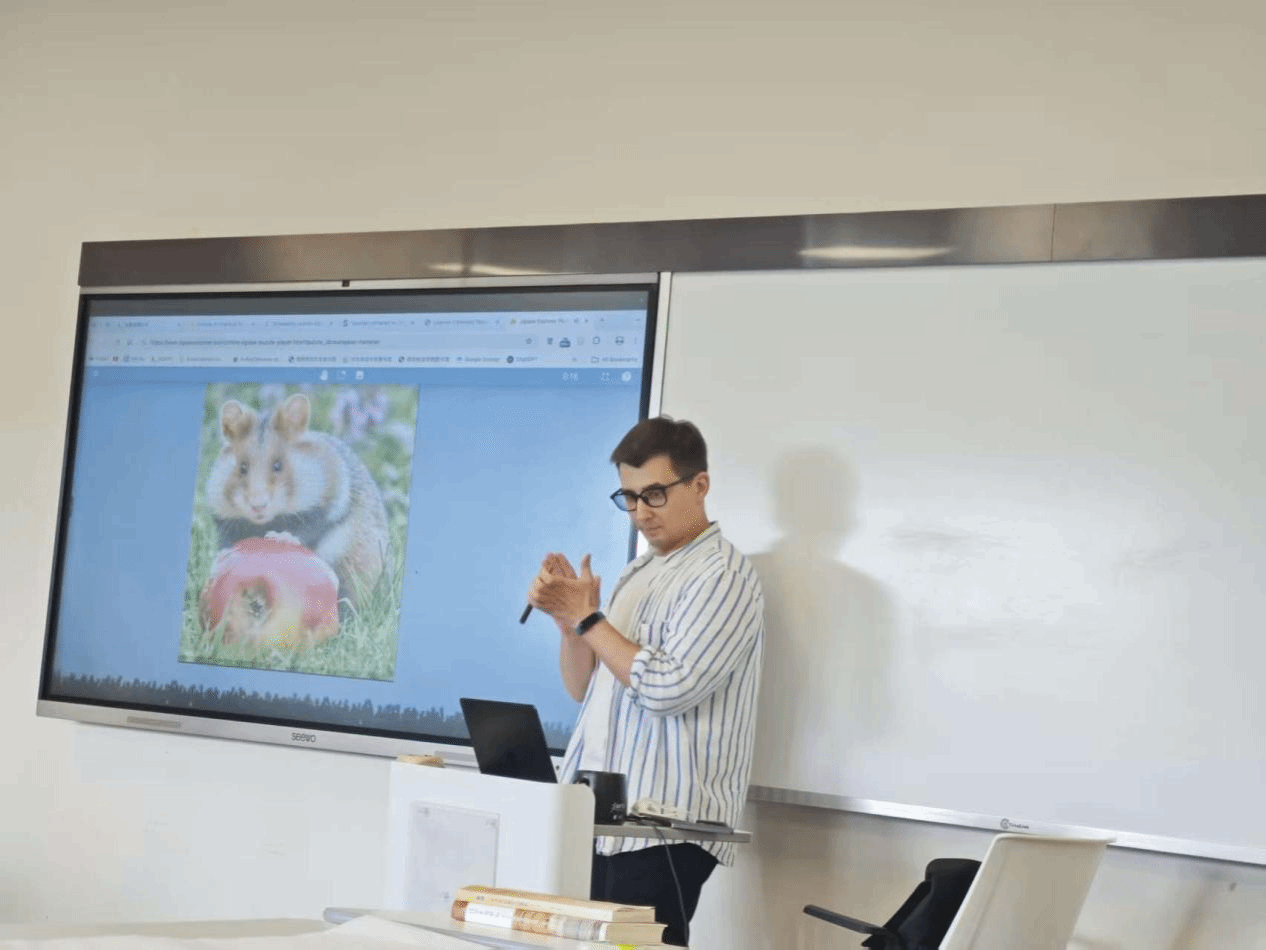

当教室的大屏幕上显示800块的“仓鼠吃苹果”拼图时,我以为这只是一次轻松的破冰游戏——直到我们从猜测“400块看清全貌”到“200块”,最终在“36块”“6块”的尝试中才逐渐触摸到拼图的整体轮廓。这场看似简单的体验,像一把钥匙,突然打开了我对“课堂观察”与“系统思维”的新认知:原来我们对一节课的审视,正如拼拼图般,若只聚焦单个色块(比如某个精彩的互动环节),永远看不到课程背后完整的逻辑框架;唯有将视角锚定在几个关键且关联的“支点”上,才能读懂教学设计的系统性。这也成为我此次参加人文教育学院“启思杯”教学工作坊最深刻的起点——Alexey老师用“以学生为中心”(SCL)的方式,带我们亲身体验“以学生为中心”的本质,而非单向灌输理论。

从“单点设计”到“系统观照”,重构课程逻辑

最初我和大家一样,认为“拼得越细,看得越清”,就像我在《教育学基础》中,曾花大量精力打磨单个课程活动的可行性,每节课的课程活动是否足够激发学生兴趣?或是在“儿童哲学”中设计热闹的小组讨论,却很少停下来追问:“这个环节是否服务于单元核心目标?”“课堂活动与学生的认知起点、能力需求是否匹配?”我突然意识到:课程设计不是“精彩细节的堆砌”,而是“目标-活动-评估”相互咬合的有机系统,就像拼图的关键色块,少一块都撑不起完整的框架。

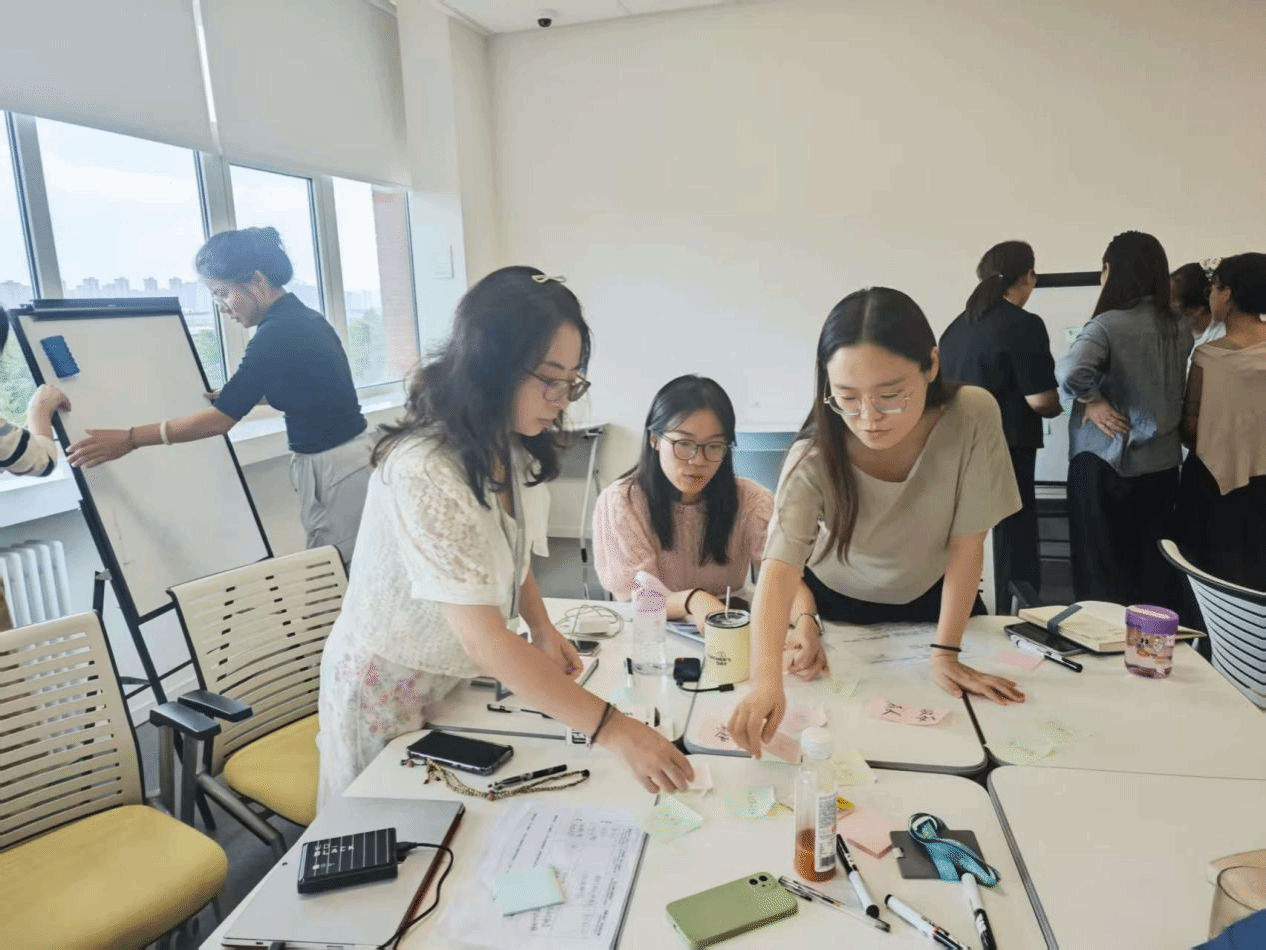

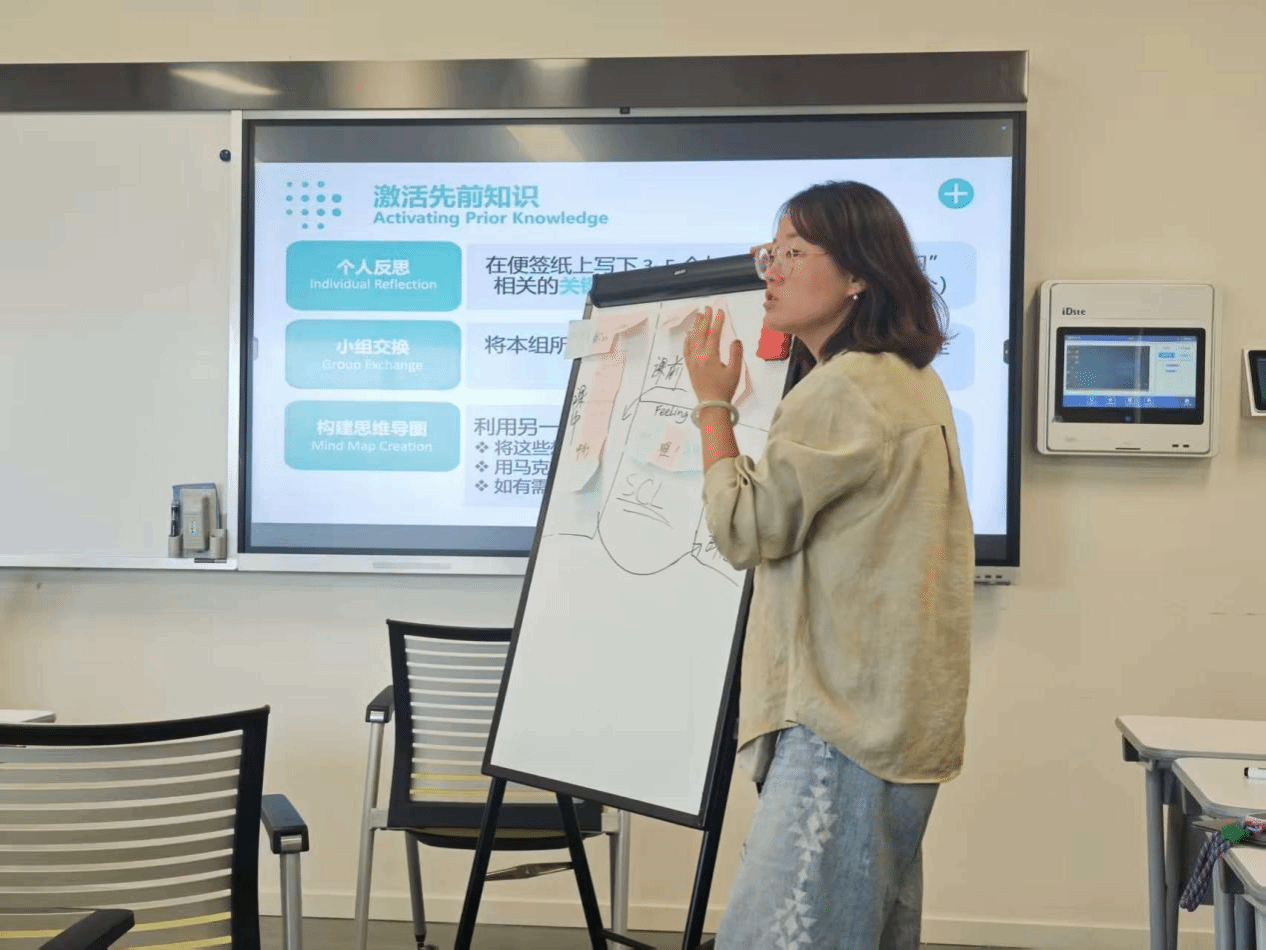

我始终坚信“以学生为中心”(SCL)不是一句抽象的教育口号,而是贯穿课程设计、课堂实施与考核评价的核心逻辑。但在日常教学中,我偶尔会陷入“知其然,而不知其所以然”的困惑。这种“系统观”在后续对“启思杯”4堂决赛课的研讨中愈发深刻。个人回顾时,我仍习惯性关注“教师是否调动了学生积极性”“案例是否贴合学生或目标”这类单点问题;但小组讨论中,有老师提出“这堂课的学生活动是否与核心素养目标对齐”“评估方式是否能真实反映学生的学习成效”,瞬间点醒了我。联想到自己的课,我曾因学生讨论偏离主题而焦虑,如今才明白:问题不在于“发散思维”本身,而在于我没有提前搭建“思维支架”——比如用关键问题锚定讨论方向,用思维导图梳理观点逻辑,让“自由讨论”与“目标达成”形成闭环。这次研讨让我明白:真正的SCL,不是“为了互动而互动”,而是让每一个教学环节都成为“学生成长的阶梯”。

从“个人实践”到“多元碰撞”,触摸SCL的本质

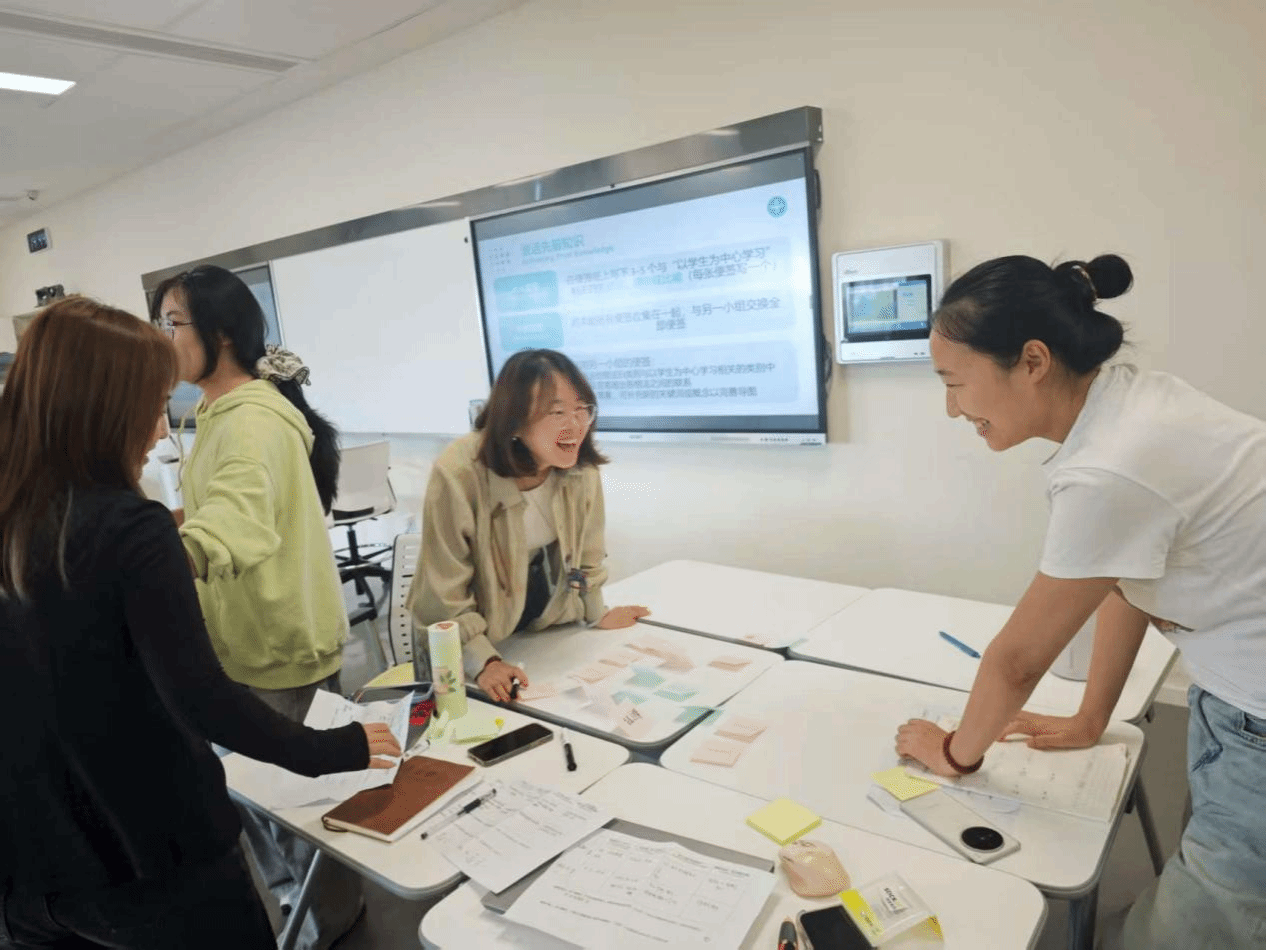

如果说拼图体验让我理解了SCL的“结构”,那便利贴活动则让我感受到了SCL的“温度”。当Alexey老师让我们在便签上写下“以学生为中心”的关键词时,我脑海里第一个跳出来的是“水”——彼时的想法很朴素:学生如水,没有固定形态,若想让水变成冰,便给它零下的环境;若想让水变成蒸汽,便给它足够的热量;若想让水变成咖啡,便为它加入原料。教师的角色,从来不是“塑造水的形态”,而是“提供恰当的环境”,让学生成为自己想成为的样子;同时,水的“流动性”也暗合学习的本质——知识不是静止的灌输,而是在互动中流动、生长。

当我们小组的18张便签与另一小组交换后,“水”的解读引发了一场意外的讨论。对方小组的老师说,“水”让他们想到“上善若水”——既是对教师“包容、引导”角色的提醒,也是对学生“顺应天性、自然成长”的期待;还有老师提到“水的流动性”不仅是学习过程的特性,更是师生关系、教学目标与社会需求的动态平衡:学生的兴趣会变,社会对能力的需求会变,教师的引导方式自然也要变,师生之间应是“相互作用的平等关系”,而非“单向的教与学”。

这场关于“水”的讨论,比任何理论都更让我理解SCL的核心:它不是一套固定的“教学方法”,而是一种“尊重个体经验、鼓励多元碰撞”的教育理念。当我们不再追求“唯一正确的答案”,而是允许每个教师从自己的经验出发解读SCL时,概念才真正“活”了起来。那个瞬间我突然明白:Alexey老师设计这个活动的深意——SCL的课堂,本就应该像这样:让每个参与者的声音被听见,让不同的想法在碰撞中生成新的认知。这种“被看见、被尊重”的体验,本身就是对SCL最好的诠释。

从“模糊感知”到“清晰框架”,锚定教学方向

如果说前两个环节是“感性体验”,那Alexey老师梳理的“以学生为中心教学的五大支柱”(权力平衡、内容的功能、教师角色、学习责任、评估的目的),则为我的实践提供了“理性框架”,让我能清晰地审视过往教学,找到优化方向。

比如“权力平衡”,我立刻联想到拼图活动中,Alexey老师没有直接告诉我们“该用多少块拼图”,而是让我们自主尝试;便利贴活动中,他也没有预设“正确的关键词”,而是让我们自主生成——这正是“学生参与决策”的体现。反观自己的课堂,我过去总习惯“提前定好规则、定好作业”,却很少问学生“你觉得这个截止日期合适吗”“你想尝试哪种形式的作业”,这恰恰是对“权力平衡”的忽略。

再比如“评估的目的”,五大支柱提到“评估不仅是打分工具,更是学习工具”。这种“形成性评估”比“一张试卷定分数”更能促进学生成长。过去我总把“形成性评估”拖延到期末才一起批改,现在才意识到:评估的本质是“帮助学生及时发现问题”,本身就是动态的教学相长的过程。

这五大支柱让我明白:此前大家觉得SCL“模糊”,是因为缺乏将概念转化为实践的框架。当我们用“权力平衡”审视课堂规则,用“内容的功能”设计教学活动,用“学习责任”引导学生自主反思时,SCL就从“抽象的理念”变成了“具体的行动”。SCL不是“凭感觉”的创新,而是有章可循的实践——只要紧扣这五大维度,就能让每一堂课都“有温度、有逻辑、有实效”。

以学生为中心,是初心,也是方向

“以学生为中心”它藏在课堂观察的“系统观”里,藏在对学生经验的“尊重”里,藏在每一个“让学生参与、让学生思考、让学生成长”的细节里。作为教授《教育学基础》与《儿童哲学》的教师,我深知这两门课的核心:前者是让学生理解“教育的本质”,后者是让学生学会“独立思考”——而这两者的实现,都离不开“以学生为中心”的理念。而这样的课堂,教师面临最大的挑战则是在课堂中完成角色的转型:从“舞台上的智者”转为“学习的促进者”;它也要求我们在宏观结构与微观细节之间找到平衡,使课堂既具系统性又不失灵动性。

若再以“水”为喻,“以学生为中心”的课堂应如水般灵活、包容且生生不息:既能因地制宜地为学生提供成长所需的环境与条件,又能在动态的师生互动中不断流动与更新。教师的责任,并非塑造学生成为某种预设的样态,而是为他们成为“自己所期望的样子”提供恰当支持。这正是“以学生为中心”理念的核心所在。

供稿:刘念